ペダリングの効率化に関するアンクル固定を意識する

踏むんじゃない!回すんだ!ということでペダリングについて、色々試行錯誤していて気づいたり学んだりしたことが多々あって、自転車ってスポーツは本当に面白いですよね。

そんなこんなで今回は、ペダリングについて私自身の成長過程(?)の変遷をまとめてみました。

毎度のことですが、色々と情報を集めて自分でできる範囲で実践をして自分に合えば取り入れるという流れなので、正解ではなく素人が試行錯誤している考察という位置づけでお願いします。

踏むんじゃないと言われても、んじゃどうすんの?

ロードバイクはゆっくりでも長距離を走りたいと思っていても、慣れてくるとどうしても「より楽に」「より早く」を意識するようになると思います。

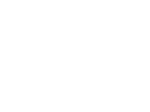

私の場合、乗り方やこぎ方に興味を持って最初に行き当たったテクニックは「引き脚を使う」という情報でした。多くの人も同じではないでしょうかね。

そして、「引き脚すげーっ!」なんて思っていると、「引き脚じゃなくてペダリングなんだよな」的な言葉を見るようになり「下死点での無駄を省くために11時から2時」という次々と新しい新しいテクニックを知って行くことになりました。

引き脚を使ってテンションが上がる

今までフラットペダルで走っていた人は当たり前ですが、動力が「踏む」行為しかなかった訳です。

引くなんて発想はなく、フラットべダルで自転車に乗った経験が自転車をこぐモデルとして体が覚えてしまっているので「スピードを出す=踏む力を強くする」というイメージしかありませんでした。

そこへビンディングペダルを知ることで、「踏む力+引く力」で「2倍の力じゃん!引き脚すげーっ!」となった訳です。

そして「引き脚 使い方」などでググってテンション上がりまくる訳ですが、ある程度乗ると気付きます。・・・おかしい、もっと楽に早く走れるはずだ!と。

引き脚を動力として意識して走ると確かに以前よりは速いですがすぐ疲れてしまい、冷静に周りの人を見るともっと楽に早く走ってるように見えるんですよね。

11時から2時へのペダリングを使ってテンションが上がる

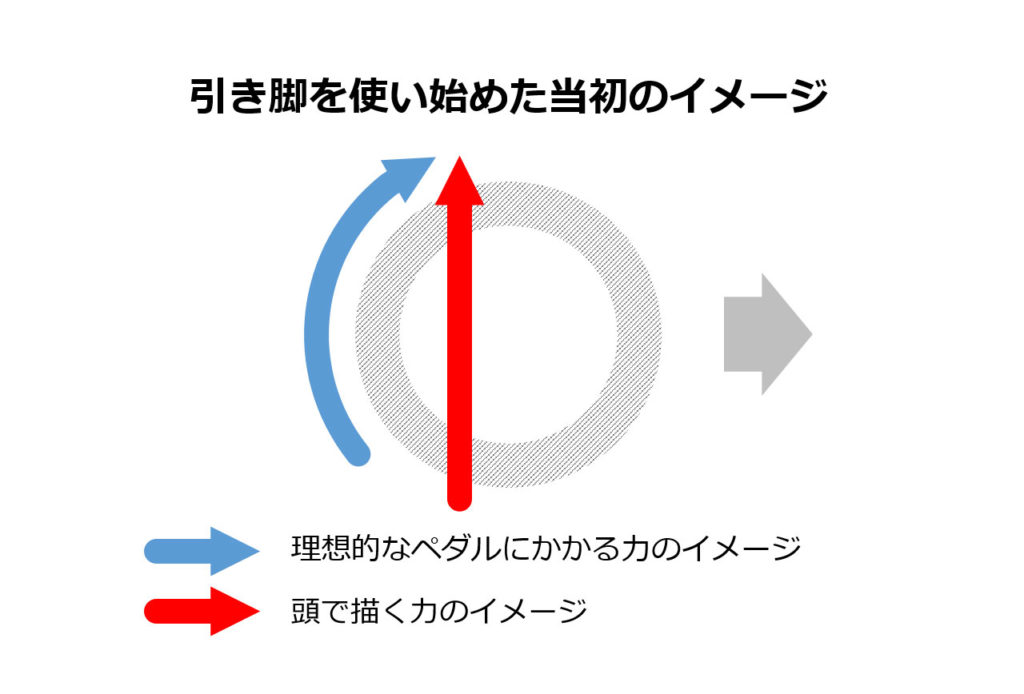

引き脚じゃないのか?と思って、色んなサイトを見始めると引き脚を否定するコメントをチラホラ見るようになり「ペダリング」や「11時から2時」、「下死点」と言ったキーワードが目につくようになります。

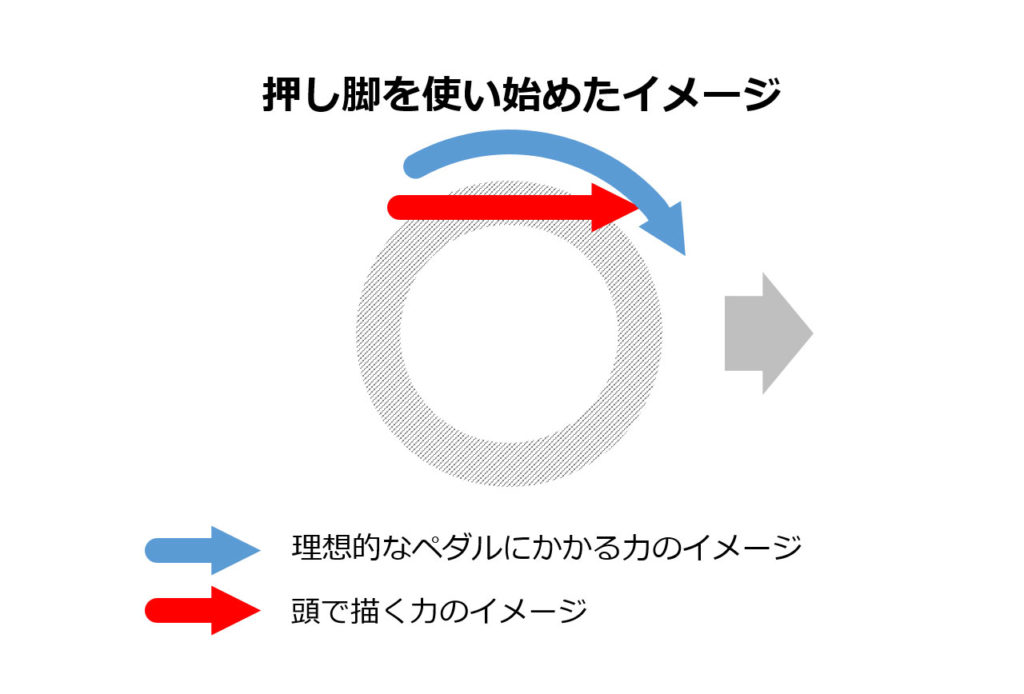

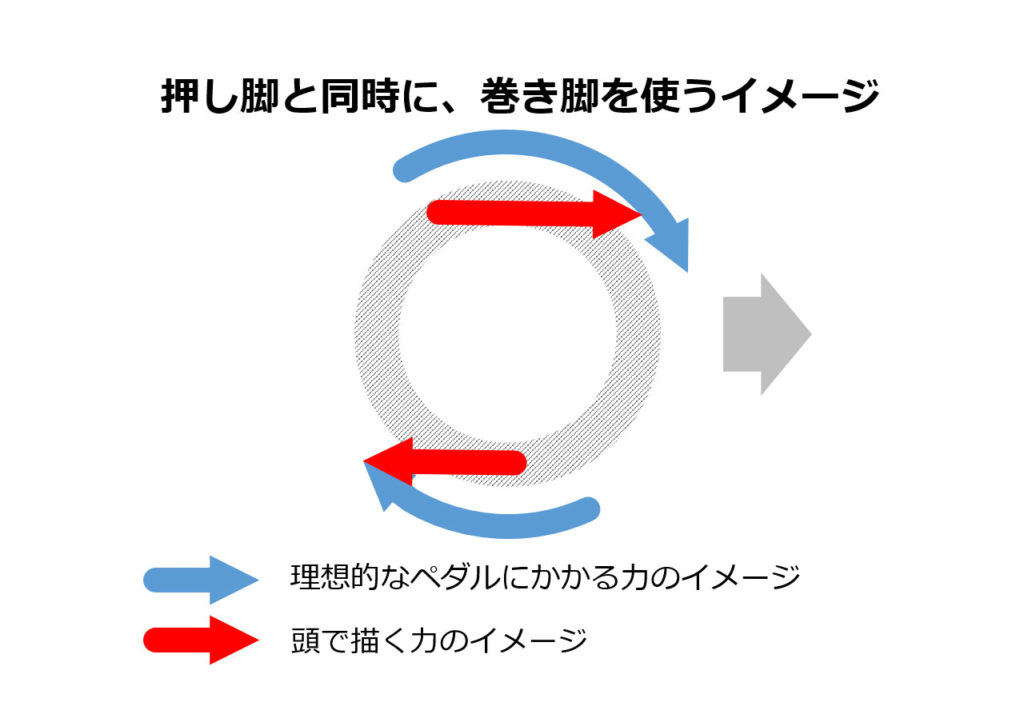

「踏む」「引く」と言った上下の動きだけではなく前後の動きも動力として使う概念、すなわち「ペダリング」にぶち当たります。

一度、「引き脚スゲーッ!→違ったーっ!」という経験をしているため、「11時から2時へ動力を伝えるペダリング」を知って明らかに引き脚よりもスピードが出るこのこぎ方に、今度こそ「俺は早くなる術を知ったぞーっ!」とテンションMAXになる訳ですが、暫くするとこれも違ったことに気づきます。

11時2時の方向で動力を使うペダリングは本当に物凄い加速を得られるので一時的にテンションMAXになりますが、筋力の疲労が半端ないんですよね。・・・引き脚使うよりももっと太腿ピキピキw

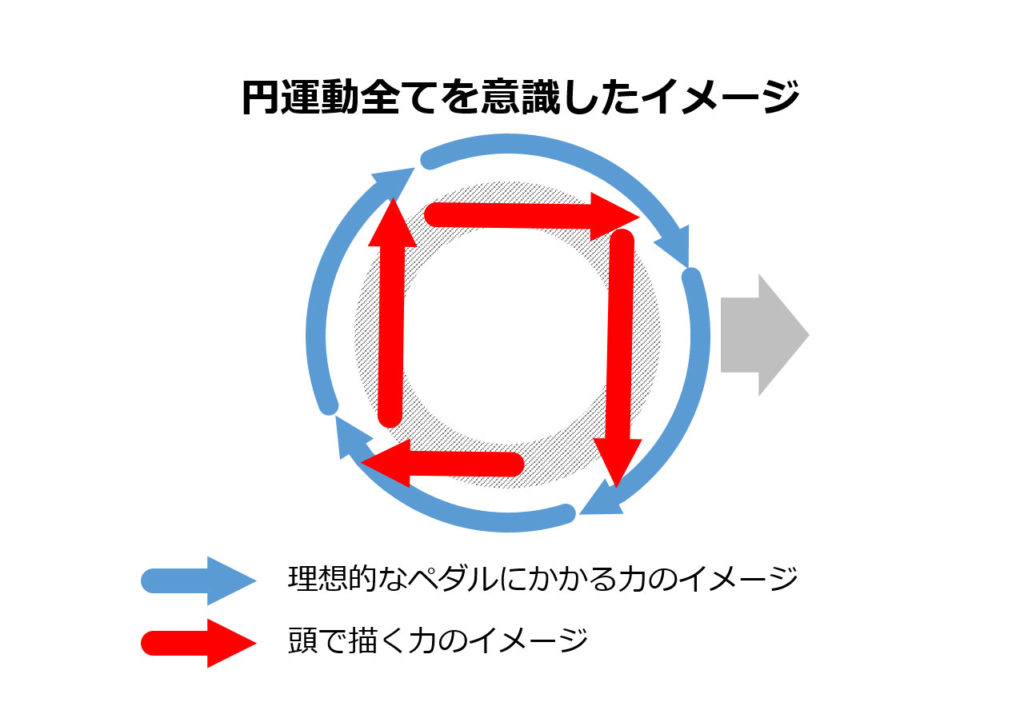

そして円運動全てを動力に使うペダリングで挫折をする

そして最終的には「上死点」という言葉にも行きつき、どこでロスが生まれているかを意識し始め、どこにもロスが無い円を描くように足を動かすことを意識し始め、片足ならまだしも両足のコントロールの難しさから、待っていたのは挫折感に似た悶々とした感情でした。

これ無理ダローッ!的なw

【要点】私が行きついたペダリング時に意識していること

ここから次のステップへ進むためのハードルが非常に高いように思えます。

なぜか。ロスを見つけるための方法がパワーメーターしか無いように思えるためです。パワーメーターは非常に高価なため、購入資金もなく行き詰まる訳です。

これ以上はお手上げか、ショップでペダリングを計測してもらうしかないのか?と思って色々と試しながらも半年ほどが経過したのですが、ここにきて幾つか意識をすることでようやっと次のステップに進めそうなので、今回はそこを紹介したいと思います。

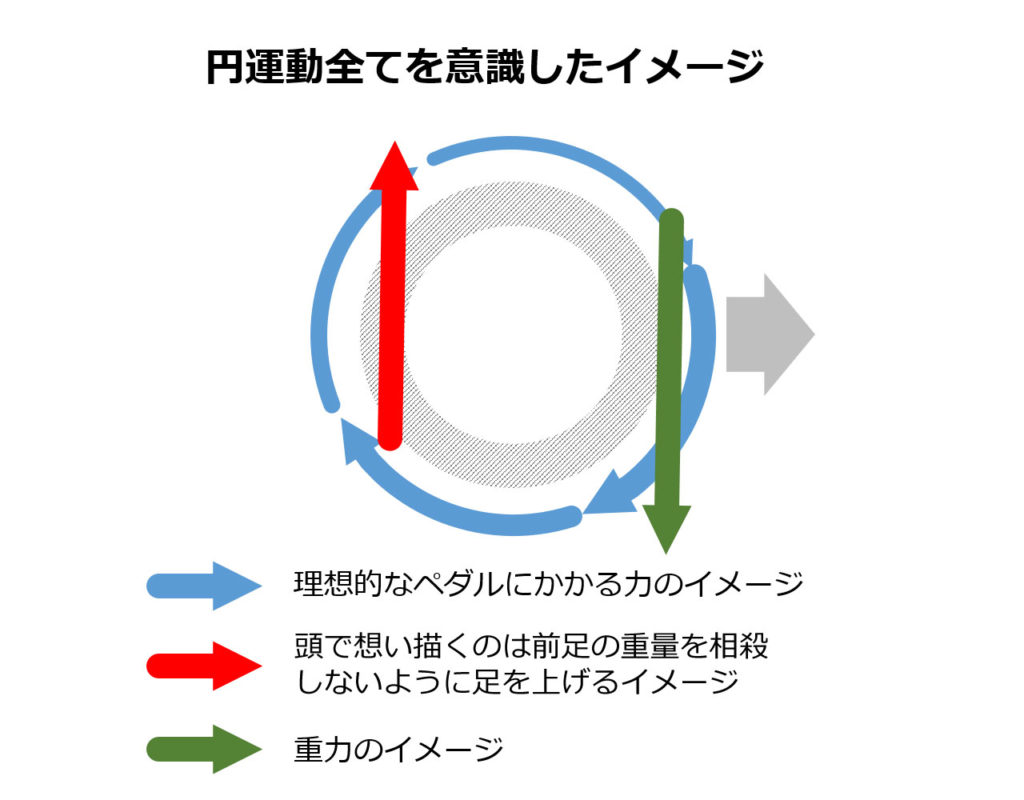

なるべく踏まないで重力に任せる

これは恐らく意識の問題だと思います。自転車はこがないと進まないと思っていますが、それは恐らく間違いです。

「こぐ=踏む」訳ですが、実は踏まなくてもペダルは回ります。一切踏むのをやめると分かるのですが、脚自体の重さで脚は勝手に落ちて行きペダルを回すのです。これは実は一番軽いギアであればこぎ始めでも体感できます。

それほどペダルは軽い物でそれほど脚は重い物なんですよね。実際に体験した時は驚きでした。

そう考えると、踏まなくても発生している力、すなわち重力を利用することが重要になり、「こぐ」のではなく、「ペダルを回す」ことを意識した場合、それは「ペダリング≠踏む」であり、更には「ペダリング=ロスをなくす」という意識を持つことが重要ではないのかと思ったのです。

そのため、踏む必要も引く必要もありません。2時から5時頃までは重力に任せて脚を下ろしていき、後ろにある脚はその落ちてく脚を邪魔しないように引くのではなく持ち上げます。

すると、勢いが付いた前脚は6時頃をグルンと通り過ぎて惰性で8時くらいまで回って行きます。前脚の落ちていく力を邪魔しないように持ち上げた後ろ脚は前脚の惰性につられて勢いよく1時くらいまで駆け上がって行き、今度は2時から5時頃まで落下していきます。

この重力に任せたペダリングはなかなか頭で考えてもどこに意識を集中すれば良いのか分からずうまく出来ないのですが、私の場合は足の裏を意識することで劇的に変えることが出来ました。

無意識でも踏んでいると、実は足の裏にペダルとぶつかるかなりの圧迫感を感じます。この圧迫感を感じ無いように逆に「脚が降りて行かないように意識」するのです。

そうすると、下死点をスルッと抜けていく感覚を味わえます。・・・あ、俺は今まで凄く無駄なパワーを使っていたんだなと実感ができます。これが気持ち良いw

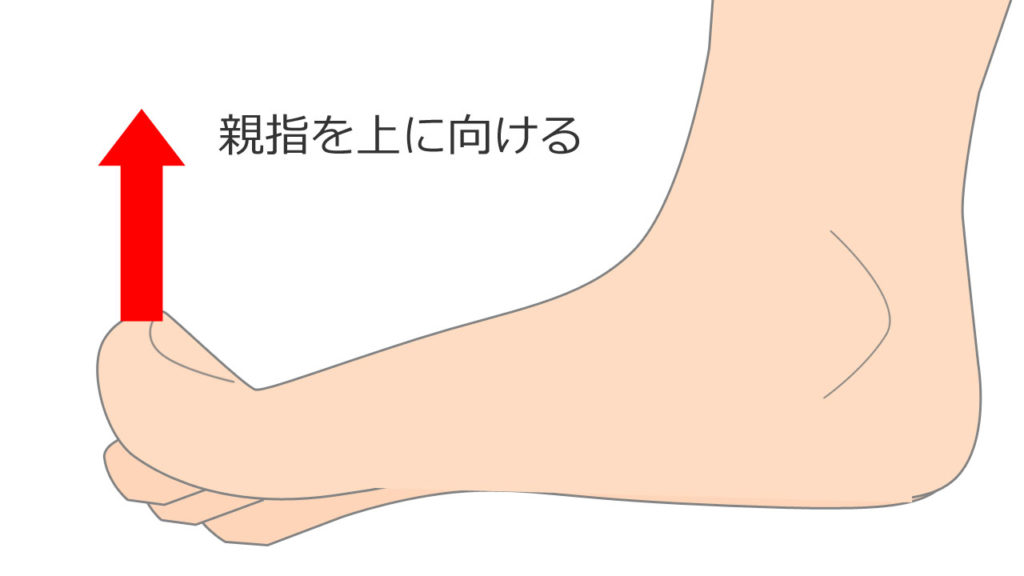

アンクリングは足の親指を立てる

とは言え、踏まないように意識していてもいつの間にか踏んでしまっていることが良くあります。

この意識しても踏んでしまう状況を回避するのがアンクリングです。

アンクリングとはペダリングに合わせて、かかとを動かしてなめらかなペダリングをするテクニックのことらしいのですが、逆にかかとが動かないように水平に固定することで力が逃げるのを防ぎ、下死点での余計な踏み込みが起こらないようにすることができました。

これをすると、更に下死点で足の裏にかかる圧迫を逃がすことができ恐らくロスを減らすことができてるのですが、アンクリングを意識するとかかと自体を固定することに筋力を使ってしまったり、なぜか押し脚を使ってしまい意外に太腿に負荷がかかってしまいます。

関節の柔らかさにもよると思うのですが、この負荷を軽減するために自分の場合は足の親指だけを上に上げる意識をすることでかなり改善できています。親指を上げることを意識すると足全体の力が入っていないのに足全体が上方向に向けることができ、自然とアンクルが固定されます。

この状態でペダリングをするとふくらはぎは多少張りますが、下死点と上死点に関して意識せずともスムーズに脚がまわるようになりました。

まとめ

私はペダリングがうまい訳ではないですが、こういったことを色々考えながら走るのが個人的には楽しいことなので、同じような感覚の人が居たら、いちアイディアとして活用してもらえると楽しいなぁなんて思います。

ホビーライダーであれば色んな事を意識し自分のペースで上達をし、色んな可能性や楽しみ方を見つけて実践していくのが理想的ですよね。

間違った乗り方をするのが悪で正しい乗り方をするのが正義ではなく、自分が安全に楽しめることが良いなと思います。

終