ロードバイク動画に、今こそ見直したいReliveの魅力

一時期、自転車乗りの間で一世を風靡したサービスに「Relive」というのがあったかと思います。

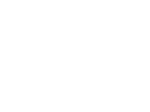

先日、前々から目標にしていたブルベで山だらけというのがあり、無事認定を受けたのですが、SNSで自慢するべく余韻を楽しむべく久しぶりにReliveを使ってみたところ痒い所に手が届く良いサービスになっていたので紹介したいと思います。

Reliveを久しぶりに使ってみたけど、やっぱりこのサービス結構良いんじゃないかと思うw pic.twitter.com/GdqYbFbevw

— ぶりおにーる-RIDE REC (@roi_jpn) March 23, 2020

About Reliveと、廃れてしまった経緯

知らない人のために簡単に説明します。

Reliveは、位置情報を計測できるスマートフォンやウェアラブルデバイスなどのトラッキング情報を使って、自転車やジョギングなどのアクティビティを簡単に動画化してくれるサービスです。

ただ地図に線が引かれるだけですが、これがなかなか気持ち良く、人に紹介したくなる良いサービスなんです。

走行データを記録するサービスにとても有名なStravaがありますが、Reliveは急拡大していったStravaと連携したことでユーザーを一気に増やしていきました。

Stravaは走行データをアーカイブするユーザーが多く、位置情報というプライバシー性からFacebookに近い危機感を持って取り組む人が多かったため、日本ではTwitterにはあまり拡散しない独立した新しいプラットフォームとして存在していました。

逆にReliveは走行データを視覚的に楽しむジェネレーター(動画を自動的に作ってくれる装置)として、個人だけではなく承認欲求を満たすツールとしてTwitterと相性が良く、拡散されていくツールとして活用されていました。お互いにできないことを補う。このシナジーを生み出す関係がイチユーザーの私からするととても良い共存関係に見えていました。

ところが2019年7月に突如、この関係が破断となりました。何があったかはわかりませんが、Reliveの未練たらたらなエントリー、、、Stravaに依存していたことが分かります。

いま思うと、StravaはSNSのプラットフォームそのものなので、Reliveが進化してコミュニケーションの場がTwitterやFacebookになってしまうと困ってしまうというのもあったのかも?

まぁ、その結果、Twitterをはじめとする大手SNS上でReliveのコンテンツが展開されていくことがなくなり一気に廃れていったと認識しています。

※実はオートバイ乗りの間ではずっと使われているようです。Stravaと同じようなアプリがあるってことでしょうかね

デバイスの進化かサービスの進化か。Relive復活もあるのでは?

そんなロードバイク乗りの間では使う人が減ってしまったReliveですが、その後なんとかユーザーを集めようと何とSNSのようなコミュニティ機能を追加していきます。ひょっとすると、この部分がStravaと真っ向からぶつかってしまうことになり、切られてしまったのかもしれません。

まぁReliveはアクティビティではなく動画を見て楽しむものなので、SNS機能を入れても動画をいちいち見て「Youの動画、めちゃいいね!」なんてコミュニケーションとることを想像するのは難しく「Reliveも終わりか~」などと私自身も冷ややかな態度を取っていました。

ところが、久しぶりに使ってみたらなんととても使いやすく改良されており、小さな部分でクオリティが上がっていて自己満足度が非常に高いアプリになっていたんです!

やっぱりReliveって楽しい!・・・改めてそんなことを思ったのです。

ReliveはStravaと連携が無くても問題ない

私、実はサイコンはGPS機能の物を2台使っています。

1台はPioneerでナビゲーションとパワーのトラッキング(データ記録)。この走行データは専用のCycloSphereというPioneerのクラウドサービスにアップロード後、連携してStravaに細かいパワーのデータとGPSデータが上がります。

もう1台はBrytonで走っている時の距離、時間とステータス(速度、ケイデンス、心拍、パワー、それらのAv.)の確認で、Stravaにアップするようなことはありませんでした。要するにBrytonの方は走っている時に必要なだけでGPSの機能も記録もデータとして取ってはいますが、何にも使わずに削除していたんです。

ところが、久しぶりにReliveを開いたらなんとBrytonのサービスが直接Reliveと連携できるというじゃないですか!(もともとできたらしい)

↓要ログインですが、連携しているサービス一覧が見れます

実はStravaが無くてもかなりのサービスが連携できるので、GPSのサイコンを使っている人なら自動の連携も問題なく、私のように2台体制でサイコンを使っている人は、むしろStravaデータ管理でReliveは観賞用のように連携していない方が正直なところ管理が楽だということに気づきました。

実は自動でReliveにアップされるのは不便で、Stravaデータを使った手動アップが意外に楽

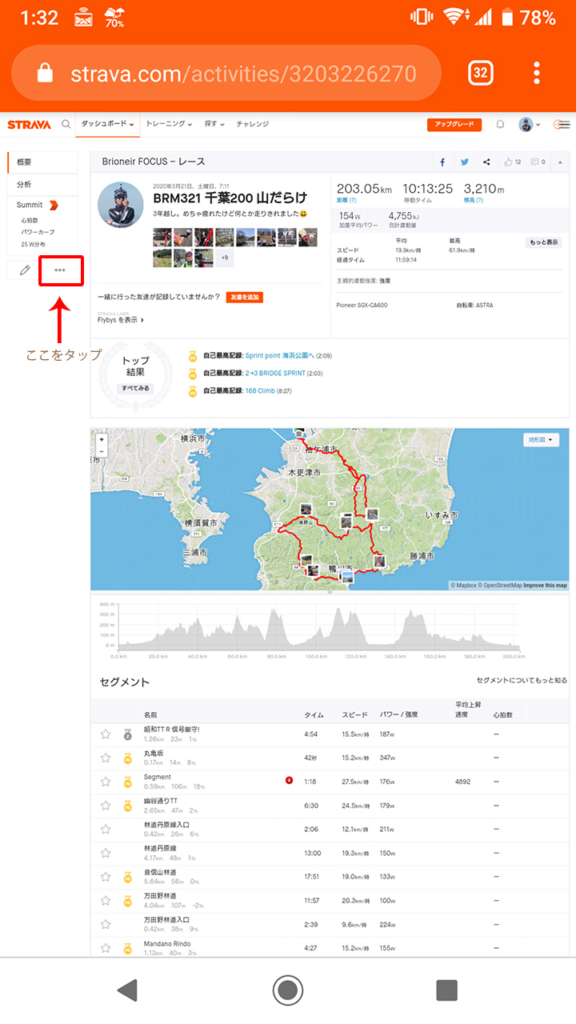

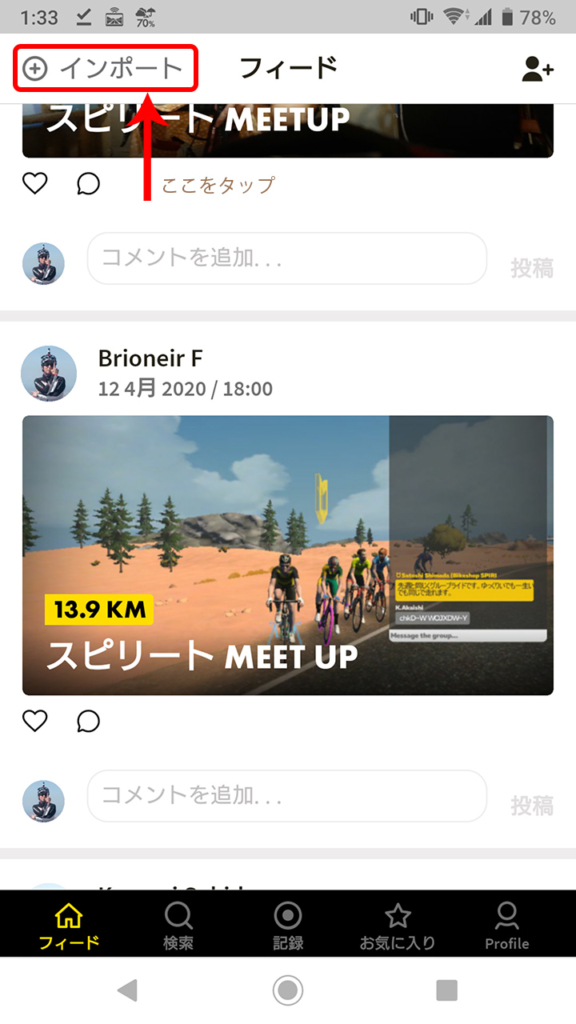

もう一つ。Reliveは手動でのアップロードが可能です。これも以前からあった機能ですが、実はこれが意外にも簡単でした。Stravaと連動していたせいで殆どの人が自動でやってたと思うんですが、手動でも大した手間にはならずにスマホでも簡単です!

やり方は、、、ブラウザでStravaにアクセスし、GPXデータをダウンロードしてReliveのアプリにアップしなおすだけ。

私、Stravaとの自動連係だと以下のような不満があったんです。

- 自動で連携されると、イベントの会場までに向かう数キロ走ったアクティビティまで動画化されてイベントの動画がどれか探しにくい

- ライドから帰宅してStravaにアップ。シャワーを浴びてからスマホを見たら、自動で連携されてしまっているから、写真の準備などができていないつまらないRelive動画ができててがっかり

- 自動連係だからか、Stravaにアップした写真の内で気に入っている写真が動画内に採用されずにつまらない動画になってしまった

- StravaにアップしたらReliveの動画編集をしないといけなくて何だか慌ただしい気持ちになる

こういった不満をアップデートされたReliveはかなり解消していました。

そもそもReliveのような自己満足ツールは私のように少しだけ時間をとってシコシコ納得いく形に作って、にんまりするような人にあってた訳です。写真はこれとこれとこれにしようなどと納得いくものを選び、チェックポイントには簡単な紹介文を入れる。

こうやって出来上がった動画は、自動で連携していた時より明らかに動画のクオリティが高いんです。

単純にReliveのサービスの質が上がった

久しぶりに使って凄いと感じたのは3点。

編集画面の操作性が非常に高くなった

操作性が格段に良くなって、スマホの小さい画面なのに完成度が高く、工夫を感じます。良く聞く言葉ですが動画編集が非常に直感的でやりやすいです。

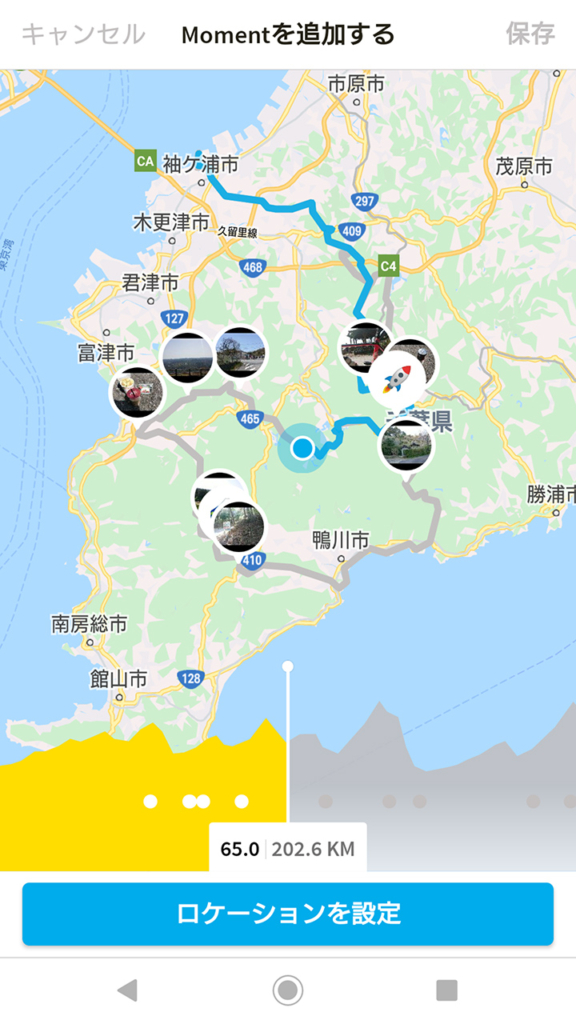

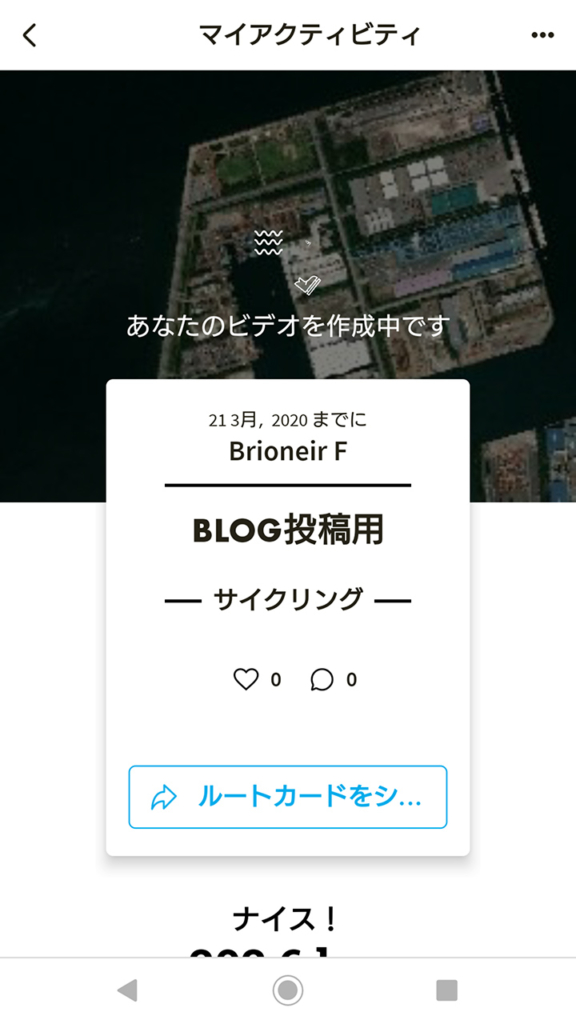

一応、一連の流れを載せておきます。

Stravaにもこういった機能を付けたら良いのにと思わずにはいられない感じ。私の中でStravaがトラッキングの管理ツールであって自己満足度を高めるツールではないところは、写真の閲覧機能がへぼいところです。

どこにどんなものがあるのか、スマホだと地図との関連性が分かりづらく、写真を閲覧するのすら読み込みに時間がかかり、コメントも書きづらい。ここは非常に中途半端と感じてます。

↓ReliveのUIは一連の操作でもわかるところですが、タイムラインも良いと思います。

あと、自動連係していても勝手に動画が作られなくなったのも良いです。データ自体はReliveにアップされますが、動画作成をするかはユーザーがアプリ上から作成ボタンを押さない限り作られないので、好きな時に作ることができます。

アウトプットの動画が1種類増えた

とても小さなことですが、走ったルートだけをパパっと線を引いてくれる5秒程度のショート動画が作られるようになりました。

どういう意図で作られたかはわかりませんが、ダイジェストにもならないくらい短い完全なキャッチな動画ですが動画は「最初の5秒が重要」という考えに合致しているのかな?と感じました。

何分もかかる長い動画をアップするのは自己満足でしかないので、Facebookなどで相性が良いと感じました。そういう意味ではとてもユーザー思いな動画だとも思えます。

ツールドフランスのリプレイ時のカットインなどで使われてもおかしくないような見た目も良いですよね。

Google Earthを使ったインタラクティブなコース閲覧

コースをインタラクティブに見れるようになりました。Stravaにも同様な機能はありStravaはデータ管理や分析に近いと思いますが、Reliveは視覚的に楽しむことに向いていると思います。ここは機能的にはバッティングしないかと思います。

かなり見た目は良いので自己満足度は高いです(笑)

まとめ

今は廃れてしまったように思えるReliveですが、頑張ったーっ!とか楽しかったーっ!とかそういうアクティビティがあったら、よりそのアクティビティの印象が良くなると思います。これをまた一緒にライドした友人などに共有すると満足度も上がるはず。

この自粛の時期に何を言ってるんだ?と思うかも知れないですが、これ、ZwiftでのライドでもReliveで動画にできるんですよ。

Reliveで動画にすることを考えたら、Zwift上でのキャプチャを撮るのも楽しくなってきます。MeetUpがさかんになっていると思いますので、活用してみたらもっと面白くなると思います。

終